ゲノム解析や分子遺伝学の基礎医学を臨床的な疾患と結び付けるトランスレーショナルな分野であり、生殖細胞系列を扱う遺伝性疾患や遺伝子多型、体細胞のバリアントを主としたがんゲノム領域の講義や実習を行います。様々な疾患の病態を遺伝子の働きという側面から捉えながら、日常診療における遺伝子検査の意義や方法、検査結果の解釈を理解できるようにします。

また、遺伝情報は個人情報でもあり、その取り扱いを含めた遺伝医療における倫理的・法的・社会的配慮について学ぶ医療倫理学の講義も行います。

さらに遺伝カウンセリングの意義と方法を習得するため、様々な遺伝性疾患を対象としたロールプレイ実習を行い全人的な医療を実践します。

ゲノム医科学・遺伝医学 関連講義

🔹 医学部1年次生 早期医学実習Ⅰ (後期 金曜午前)

テーマ:「ゲノム解析の基礎」

授業方法:実験を主体とする研究

内容:人間の多様性の一部は、生まれながら生涯変わることのないDNAに規定されています。つまり、様々な遺伝子の違いは体質の違いを表します。今回の実習では、各自のDNAを口腔の頬粘膜から抽出して、体質と関連する遺伝子(例えばお酒が飲めるか飲めないかに関わるALDH2)の解析を行います。また、がんの培養細胞を観察し、RNAの抽出と遺伝子の発現をPCR法で調べてみます。DNAやRNAの抽出方法や遺伝子の解析方法など基礎的な研究方法を学習することで、様々な病気の原因となる遺伝子変化を理解できることを目標とします。

🔹 医学部2年次生 医療倫理学・臨床遺伝学 (後期 金曜1限目)

全15回

<医療倫理学>

医療現場における診断・治療などの医療行為における医学的判断は、医療者側だけではなく患者の意思決定を尊重する必要があります。過去の様々な医療事故を背景に医療倫理が問われ医療倫理学が確立してきました。この講義を通して医療倫理学の重要性を認識することが目標です。

<臨床遺伝学>

前期で学習した「分子遺伝学」を礎に遺伝子異常で発症する遺伝性疾患について学習します。生まれながらがん関連遺伝子に病気の原因になるバリアントがあれば遺伝的にがんになりやすい体質になります。また、がん以外にも周産期、循環器、小児、神経内科など様々な診療科でみられる先天性疾患についても各診療科の専門医から最新の診断や治療の講義をしています。臨床遺伝学を学ぶことで基礎医学の重要性を認識することが目標です。

🔹 医学部3年次生 医科学研究 (後期5週間)

がんの培養細胞を用いてがん研究に取り組んでもらいます。

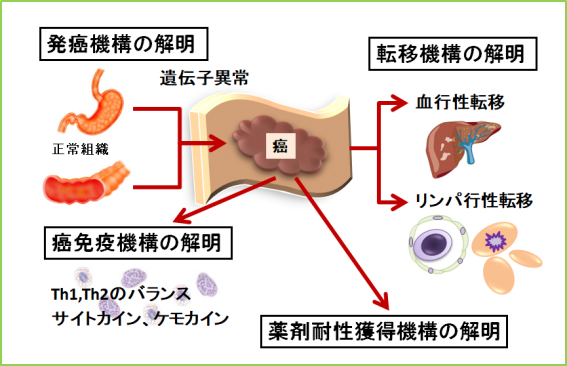

がんの研究については、

✓ なぜがん細胞ができるのか

✓ がん細胞はどのように他の臓器やリンパ節に転移するのか

✓ がん細胞はどうして免疫細胞の監視から逃れられているのか

✓ 抗がん剤が効く人とそうでない人でなにが違うのか

✓ などの多くの謎を分子生物学的な実験を通して遺伝子レベルで解明していきます。

🔹 文字医学部5,6年次生 医学実習Ⅱ

近年、日常臨床でどこの診療科でも病気の診断や治療目的に遺伝子検査が頻繁に実施されています。その遺伝子検査の意義を理解するために、検査方法の手技や検査結果の解釈を理解することは重要です。本実習では、遺伝子解析などの基礎医学研究を体験することで、ゲノム医療や遺伝医療の必要性を学習してもらいます。